督脉之印堂穴-「督脉」

穴位名

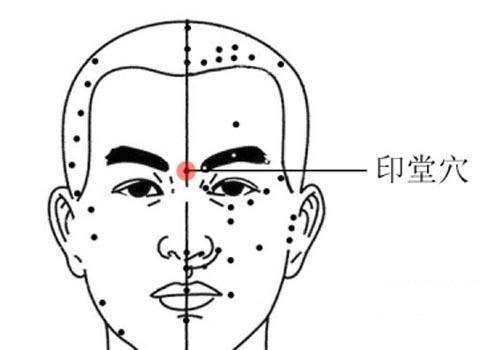

印堂 YìnTáng,出《针灸大成》。别名曲眉(《千金翼方》)。

穴位经属

属督脉

定位与取法

定位:在前额部,当两眉头间连线与前正中线之交点处。

取法:两眉头连线中点处即是。

穴位解剖

穴下有皮肤、皮下组织和降眉间肌。皮肤由额神经的滑车上神经分布。肌肉由面神经的颞支支配,血液供应来自滑车上动脉和眶上动脉的分支及伴行同名静脉。

作用与主治

作用:清头明目,通鼻开窍

主治:头痛,头晕,鼻渊,鼻衄,目赤肿痛,重舌,呕吐,产妇血晕,子痫,急慢惊风,不寐,颜面疔疮,三叉神经痛,眩晕,小儿惊风,产后血晕,鼻内脓疙疽等。

刺灸法

刺法:沿皮刺0.3~0.5寸,或用三棱针点刺出血。

灸法:可温灸。

按摩:若头痛、失眠、血压升高时,印堂就会晦暗,这时可以用中指指腹点按印堂穴3~5分钟,不适感觉就会得到缓解。

穴位配伍

配迎香穴、合谷穴治鼻炎、鼻渊,鼻塞。

配太阳穴、阿是穴穴、太冲穴治头痛眩晕。

配攒竹穴治头重如石。

配神门穴、三阴交穴治失眠。

配太阳穴、风池穴治头痛。

配曲池穴、丰隆穴治高血压。

文献摘要

《黄帝内经素问·刺疟》:刺疟者,必先问其病之所先发者,先刺之,先头痛及重者,先刺头上及两额两眉间出血。

《扁鹊神应针灸玉龙经》:印堂,在两眉间宛宛中,斜一分沿皮先透左攒竹行补泻后,转归元穴,退右攒竹,依上补泻,可灸七壮。小儿惊风,灸七壮,大哭者为效,不哭者难治,随症急慢补泻,急者慢补,慢者急泻,通神之穴也。

《医学纲目》:头重如石,印堂一分,沿皮透攒竹,先左后右,弹针出血。

《外治寿世方》:伤寒衄血,井水磨黄芩、白及涂山根。又白及磨本人鼻血,涂山根。又纸浸白及水,贴眉心,或切白及片,贴眉心。重舌,黄柏浸苦竹沥点之。又巴豆半粒,饭四五粒,共捣烂为饼,如黄豆大,贴在印堂中,待四周起泡,去之即愈。各项舌病皆效。

- 手厥阴心包经-总览

- 足太阳膀胱经之眉冲穴

- 经外穴-总览

- 手阳明大肠经-总览

- 足阳明胃经之承满穴

- 手太阴肺经-总览

- 足阳明胃经之颊车穴

- 足少阳胆经之天冲穴

- 足太阳膀胱经之睛明穴

- 足少阳胆经之听会穴

- 足厥阴肝经-总览

- 足少阳胆经-总览

- 足太阳膀胱经之厥阴俞穴

- 足太阴脾经-总览

- 足太阳膀胱经-总览

- 足阳明胃经-总览

- 足阳明胃经之水突穴

- 足阳明胃经之乳根穴

- 足阳明胃经之承泣穴

- 足太阳膀胱经之玉枕穴

- 足少阳胆经之承灵穴

- 手太阳小肠经-总览

- 任脉-总览

- 足太阳膀胱经之附分穴

- 足少阳胆经之阳白穴

- 足少阳胆经之本神穴

- 足太阳膀胱经之会阳穴

- 足厥阴肝经之中都穴

- 足太阳膀胱经之胃仓穴

- 足太阳膀胱经之膈俞穴

- 足少阳胆经之悬颅穴

人体穴位工具简介:

- 栏目:身体健康

- 使用次数:642 次浏览

- 更新时间:2025-07-25 03:39:48

- 人体穴位工具链接:https://www.lazytools.com.cn/tool/rtxw.html

腧穴,学名“腧”(shù),常被称为孔穴、穴或穴道。这些是人体中脏腑功能和经络气血运行的重要节点,也是中医治疗手段如针灸、按摩、拔罐和刮痧等疗法的核心施术区域。这些穴位多位于神经末梢密集或较粗的神经纤维分布区域,因此具有高度的敏感性和治疗效果。